#82:悲しいことが起きています。

鶴田北教室室長の新井です。いつものブログでは、教室の雰囲気や指導法、私の想いをお伝えしていますが、先月に続き今月も起きてしまった悲しいことについてお話させてください。

私は教室に入る前に、必ず教室の周りにゴミが落ちていないかどうかを確認しています。

風が吹き、流れ着いたビニール袋などがよくあるものです。

しかし先月、今月と2か月続けて、故意に教室前に捨てられているものがあります。

それは、大量のたばこの吸い殻が入った空き缶です。

それも先月と同じ蓋つき缶コーヒーの中に大量のたばこの吸い殻が入っていました。

ご安心いただきたいのは

生徒たちが発見する前に私が処理しているので、子どもたちに害は一切ありません。

ただもし、生徒たちが私よりも先に手に取ってしまったらと思うと、ゾッとします。

鶴田北教室を安心して楽しく勉強できる学び舎にしたいと考えている私にとって、今回の一件は本当に悲しく思っています。

このブログに書いても、今回のようなポイ捨てが絶対になくなるとは思っていません。

しかし、この場でこのブログを見ていただいているお客様と共有したいことがあります。

それは、「どの行いも必ず誰かが見ていて、それは学校や仕事の成果に表れる」ということです。

私は今回の一件で、「生徒たちが憧れるかっこいい大人になりたい」と今まで以上に強く思うようになりました。

そして、掃除などの一見「見えにくい貢献や行動を生徒たちがしていたときに、『ありがとう』と言葉にできるように、生徒たちのことを見ていきたい」と感じるようになりました。

#81:読書感想文の書き方

鶴田北教室室長の新井です。進光ゼミナールGW休暇の3日目に入りましたね。ただ生徒たちは、中日なので学校に登校しているのだなと思うと、私も頑張らないといけないなと感じました。

子どもたちは塾のGW課題をこなしつつ、学校の授業を頑張っています。今回は小学生対象のGW課題の1つ、読書感想文について、どのような視点を持てばよいのかお話していこうと思います。

生徒たちの中には、「課題が出たけど、読書感想文って何を書けばよいのか」という不安を抱える者たちが多かったので

そこで子どもたちに伝えた内容を下記でまとめていこうと思います。

まずは「本の情報」についてです。下記の3項目を書けるとよいでしょう。

・この本を選んだ理由

・本を読む前の印象

・本の内容

そしてどのようなお話なのかまで書けたら、次にこの本を読んで「心を動かされた内容」いわゆる、感動した箇所がどこなのかまとめてみましょう。具体的には、下記の項目内容を1,2点書けるといいと思います。

・本を読んで新しく知ったこと、気づいたこと

・感動したところや印象に残った場面とその理由

・疑問に思ったところとその理由

・好きな登場人物や場面とその理由

最後に「本を読んだ後の感想や意見」などを述べると、小学生の読書感想文としては、すばらしいものになると思います。下記の2項目のどちらかはおすすめです。

・本を読んだ後、どう思ったか。

・本を読んで、自分の考えが変わったと思うところ

鶴田北教室の高学年の生徒には、さらに「深く掘り下げた」内容を書くこともおすすめしました。

・同じような経験をしたことがあると感じたところはあるか。それはどんな経験だったか。

・もし自分が主人公だったら、どうしたと思うか。それはなぜか。

・作者が言いたかったことはどんなことだと思うか。それに対して自分はどう思うか。

小学生の時に読書に触れれば触れるほど、学力が向上しやすいことは、医学的に明らかになっている内容です。柔軟な思考ができる今だからこそ、たくさんの本に親しみ、自分の思いを言葉にしていきましょう。

余談ではありますが、私もGW休暇前に購入したある本を読んでいます。

2023年、本屋大賞を受賞した凪良ゆうさんの「汝、星のごとく」です。

プロローグの時点で作品の世界に引き込まれるものがありましたので

GW明け、生徒たちにおすすめしてみようと思います。

#80:新高校1年生の姿と中身

鶴田北教室室長の新井です。新年度最初の1か月が、もう過ぎようとしています。この1か月も今まで同様、生徒たちとたくさんのコミュニケーションを取って、たくさん笑い合いました。そんな中、私が感慨深いなと感じたものの1つとして新高校1年生の制服があります。今回はその話をさせてください。

中学校を卒業し高校も継続して塾を活用する生徒たちが、鶴田北教室には半数いました。彼らは塾の授業に高校の制服を着て来ました。その姿を見ると

「あっ、この子はもう高校生なのか」と思い、また一つ大人への階段を上ったことを強く実感させられました。

私が「何で高校生ぶってるのさ!」と冗談を言うと、「いやいや、もう高校生ですから!」と得意げに答える生徒。

その制服姿と表情は、どこか中学生とは別格の存在のように感じましたが

そのような思いは授業を進めていくと、すぐになくなりました。

なぜなら、今までと変わらない様子で

「先生、ここ分からな~い!」

と、質問を受けたからです。

私は

「なんだよ、これじゃあ中学生までと変わんないじゃん!」

と答えると

「それはそうだよ! 私は私だもん! 高校生になってもそこは変わらないよ」

と返事を受けて、「確かにな」と思わされました。

高校生としてみるのではなく、一人の生徒として見ていく必要がある。

何気ない生徒との会話で、それを教えられました。

そして、これからも彼らの支えになりたいと、そう強く思いました。

#79:勉強は「始める」ことが最も大切!!

鶴田北教室室長の新井です。進光ゼミナールは本日よりGW休暇に入りました。

本日4月29日(土)から、5月7日(日)までがお休みになります。

小学生・中学生には、GW課題を出題しましたので、計画的にそちらに取り組むようにしてもらいたいと思っています。

高校生は、GW明けからおよそ1週間後には定期試験があります。そのための学習を徹底してもらいたいです。

以前のブログでもお伝えしましたが、GW休暇中は、とにかく「復習」を徹底してもらいたいと思います。

しかし学校も塾もお休みの日というのは、どうしても勉強のスイッチが入らないものです。

私もそうです。「次の休みこそは、~~と~~をするぞ!」と思っていても

その日を迎えると、ダラダラと過ごしてしまったり、ついつい計画していた予定を後回しにしてしまったりします。

ではそんな誘惑等が多い中で、どのようにしたら勉強のスイッチが入るのか。今回はこの話をさせてください。

「休みの日に勉強をしよう」とする上で最も大切なことは、学習時間でも学習量でもありません。

大前提として「勉強を始めること」最も大切です。

始めないことには、時間も量も増えていきませんからね。

ではどのようにすると、勉強を始めることができるのか。

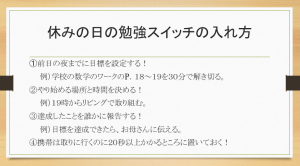

方法はいくつかありますが、まずは以下の4点を意識するとよいでしょう。

1.前日の夜までに目標を決めること

例えば、「学校の数学のワークのP.18~19を30分で解き切る」などです。

目標の決め方として、最初は目標の達成難易度が易しめのものにすることをおススメします。

何事にも共通して言えることですが、まずは「できる喜び」を感じてもらうことが継続する上で大切な要素になるからです。

そして少しずつ目標のハードルを高くしていくのです。

2.やり始める場所と時間を決めておくこと

例えば、「19時からリビングで取り組む」などです。

それを誰かに宣言しておくことも効果です。

お友達と宣言し合うこともよいでしょう。

3.達成したことを誰かに報告すること

例えば、「目標を達成できたら、お母さんに伝える」などです。

誰かに見てもらうという視点があることとないことで

緊張感に差が出ます。

自分の成果を誇らしく報告できるようにしようとする意識があると効果的です。

4.携帯は取りに行くのに20秒以上かかるところに置いておくこと

携帯は単語や語句を調べるためには効果的です。しかし誘惑としても、まるで悪魔的な存在です。

携帯を触ることに手間がかかるような場所に置いて、勉強に正面から向き合えるような環境を整えましょう。

これらのことを意識して、実りのあるGWにしていきましょう!

GW休み中、本を読もう

鶴田北教室の菊池です。

明日4/29(土)~5/7(日)の期間、塾はお休みとなります。

新学期が始まってから、もうすぐ1か月になります。

入学や進級で、環境が大きく変化し、大変だったのではないでしょうか?

GWは、それが一旦落ち着く時間となります。

休みの間は、夜更かしで生活のリズムを崩してしまわないよう、気を付けましょう。

また、新学期から学んできたことを復習する良い機会でもあります。

反復学習しないと、学んだことが抜け落ちていくので、

GW課題を使って、これまで学んできたことを定着させていきましょう。

それと同じく、ぜひ、皆さんには本を読んでほしいと思います。

読書を通じて、多くのことを学ぶことができるからです。

今回は、読書がどんな学びになるのかを、三点話したいと思います。

一つ目は、言葉の知識=語彙力の増加です。

これから、生徒の皆さんは学校の勉強や日常生活の中で、様々な文章に出会うと思いますが、言葉の知識を豊富に持っていると、速く、正しく読めるようになります。

また、語彙力が増えると会話力や文章作成力も向上し、友達とのコミュニケーションもより良いものになります

二つ目は、読解力の向上です。

私は、読解力とは、

「文章を読んで、正確に情報をつかむ力」

「長い文章を読み切る忍耐力」だと考えています。

栃木県立高校の入試を例に挙げると、国語だけに限らず、数学、理科、社会でも、問題文をしっかり読んで、正確に情報を掴まないと正答にたどり着けない問題が多いです。

また、英語も長文問題が大半を占めます。

長文読解は英文法や英単語だけでなく、忍耐力も大切です。

このように、読書はすべての科目のレベルアップに役立ちます。

三つ目は、様々な考え方ができるようになることです。

私は中3生の時、志賀直哉の「小僧の神様」という短編小説に出会いました。

お金がなくて、お寿司を食べられなかった小僧を哀れに思った代議士が、

偶然再会した小僧に「遣いのお礼」ということで、寿司屋にお金を前払いし、

小僧を置いて立ち去って、お寿司をお腹一杯ごちそうした、というのが大まかなストーリーです。

読み終えた時、代議士の「優しさ」について考えさせられたことを覚えています。

物語に登場する人物の生き方や考え方に共感することで、「新しい気付き」を得ることができるはずです。

GW中に本を読んで、新しい言葉や考え方に出会いましょう!

そしてGW休み明けに、元気な姿で教室に来ることを楽しみにしています!

#78:エビングハウスの忘却曲線

鶴田北教室室長の新井です。今週末より、進光ゼミナールはGW休暇に入ります。

4月29日(土)から5月7日(日)までお休みとなります。

新しい学年、新しい学校での目まぐるしい生活が、一旦落ち着く機会にもなれば

入った部活動の練習に追われる人もいるかと思います。

今回はそんなGW中に、どんな勉強をすればよいかということにお答えする時間にできればと思っています。

結論から申し上げますと

GW中は、4月の学習内容の復習をしてもらいたいと考えています。

進光ゼミナールの春休みのテーマは、予習でした。

新年度のスタートダッシュを決めて、学習内容の深い理解や学習意欲の維持を狙いとしていました。

その成果もあったのか、生徒たちの声を聞くと

「数学、本当に理解できてうれしい!」などの声を聞くことができました。

しかし人間は忘れていく生き物なので、このまま先へ先へと進んでしまうと

せっかく覚えたことを忘れていってしまう可能性があります。

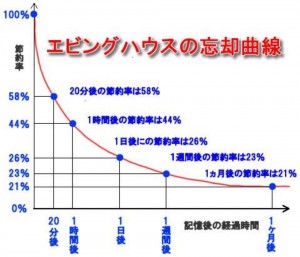

「人間は忘れていく生き物」ということを根拠づけるものとして、「エビングハウスの忘却曲線」というものがあります。

出典(エビングハウスの忘却曲線 – Bing images)

「エビングハウスの忘却曲線」とは、学習内容を時間と共にどれだけ忘れるのかを数値化したものです。

記憶したことを振り返らないと、20分後には42%忘れ、1時間後には56%忘れ、1日後には74%忘れ、1週間後には77%忘れ、1か月後には79%忘れるというものです。

そのため5月末の英語検定に備えて、1日で100個の英単語を覚えたとしても

振り返らなければ、79個忘れてしまうのです。

そのためこの1か月で学んだことをそのままにしてしまうと

6月に控える中間テストの範囲の一部を忘れてしまう可能性が高いのです。

だからこそ、GWでは4月の振り返りを徹底するように生徒たちに言葉かけをしています。

中間テストでよりよい成績をとってもらうためにも。

今の学習がより楽しくなるためにも。