#87:お母さんと話し合えば?

鶴田北教室室長の新井です。先日、学校の三者面談を終えた中学3年生と受験について話し合う時間がありました。今回はそこで生徒に伝えた内容について共有させてください。

三者面談、お母様は学校の先生に

「この子、家ではずっとスマホいじってばっかりで勉強なんて1秒もしていないんです」

と伝えたそうです。

その事を生徒から聞き、「そっか。学校にバレちゃったのか」と言葉を返すと

「はい、本当に余計なことをされました」と言葉を発しました。

以下は、その後の会話です。

~~~~~

私:気持ちはめっちゃ分かるけどさ、何もそこまで言わなくてもいいじゃん。許してやれよ。

X:いやですよ! そのせいで(学校の先生にも)怒られたんですから。

私:余計なお世話って思う気持ちはわかるよ。でも、お母さんも「余計なことを言わせないように勉強頑張れよ」って思ってるかもよ?

X:……。いや、頑張ろうと思ってましたもん。

私:それも分かるよ。そう思ってなかったら、この授業だって頑張ってないもんな。今日3ページも進んでんじゃん。

X:はい、そうです。

私:だからさ、もっとお母さんと話し合ったら?

X:えっ?

私:きっとお母さんが求めている受験生の姿とXの現状にギャップがあるから、言葉に出たんじゃない?

X:……。

私:それにさ、本当はXだって分かってるんじゃない? 家でも勉強しなきゃいけないってことに。

X:何でそう思うんですか?

私:だってXはさ、部活動の最後の大会に向けて、学校の練習以外の時間も公園に行って練習してたじゃん。上手くなるためには、もっとやらなきゃって思ってたんじゃないの?

X:……。

私:これはXだから話しているからね。自分の意見も言えて、今みたいに私みたいな他人の意見もしっかり聞けるXだから言っているんだからね。

X:聞いてもらえますかね。私の意見。

私:当たり前だろ。お母さんっていうのは、何があっても子どもの「1番の味方」なんだぞ。2番目は私。

X:…いや、2番目は〇〇先生(鶴田北の講師の名前)です。新井先生は5番くらい。

私:いや、(私)結構負けてるじゃんか。

X:今日、帰ったら話してみます。どれくらい勉強したらいいかって。そしてこれくらい勉強しようと思ってるって。

私:よし、それでいこう!

~~~~~

受験が初めての子どもたちは、「どれくらい取り組むものなのか」本当に分かっていないんです。

そのため、しっかりと話し合ったうえで、子どもたちに納得してもらうことが必要になります。

納得して行う勉強と、強制的にやらされる勉強では、定着に大きな差が出ます。

貴重な青春時代の1ページに後悔がないように。

子どもたちと、とことん向き合っていきたいと思います。

#86:夏休みが大切なのは、受験生だけじゃない!

鶴田北教室室長の新井です。今週は日中30°を超える日々が続いております。皆様、お変わりありませんでしょうか。

この夏は受験生にとって”勝負の夏”と言われる大切な時期ですが、何もこの時期の学習が大切なのは受験生だけではありません。

中学生は2年前にあった教科書の改訂により、「1年生」から学校の授業についていくことが難しいカリキュラムになりました。

中学2年生の学習内容は栃木県立入試において大切な単元が多くあります。

難易度が高い中学生の学習についていくためには、小学6年生までの内容を正しく理解していることが不可欠です。

また大学や就職を考えると、高校生の定期テストで点数を取り、成績表を良くする必要があります。

このように子どもたちみんなそれぞれが大切にしなければならない夏なのです。

その年の夏休みは一生に一度しかないのですから。

去年の受験生によく言っていたことですが

「反省は残しても、後悔は残さないような過ごし方」

を、子どもたちに伝えていこうと思います。

仲間の存在

こんにちは、鶴田北教室の菊池です。

連日、暑い日が続いていますね。

関東地方では、気温が40℃近くまで上昇した地域もありました。

皆さん、水分補給をこまめに実施しましょう。

また、少しでも気分が悪くなったり、フラフラしたりするときは、

速やかに涼しい部屋で休みましょう。

鶴田北教室では、

生徒たちの体調を第一に考え、

生徒たちの様子を注意深く見守っていきます。

さて、本日は私が微笑ましく感じたことについて書きたいと思います。

最近、中学生でバスケットボール部のAさんが鶴田北教室に入塾しました。

とても、勉強熱心な生徒で、宿題もしっかりとこなし、

授業中も真剣に、目の前の問題に取り組んでいます。

鶴田北教室には、高校生でAさんの部活の先輩だったBさんも通っています。

先月の中旬、二人が教室内で再会しました。

Bさんが中学校を卒業して以来の再会ということでした。

二人は休み時間中、とてもうれしそうな表情で会話を楽しんでいました。

私は、その光景を見て、

「部活動を通じて、喜怒哀楽を共にしてできた絆はとても深いものなんだろうな。

先輩と後輩っていいな。」と実感させられました。

仲間の存在は、自分自身を強くします。

そして、勉強でもお互い切磋琢磨し合えるという良い効果が生まれます。

鶴田北教室には、AさんとBさんだけでなく、

同じ学校の友達どうし、部活の先輩と後輩という関係の生徒が多くいます。

私は、生徒たちが勉強で切磋琢磨し合い、

みんなの学力を向上させられるような雰囲気をつくっていきたいと思います。

科学は楽しい

こんにちは、鶴田北教室の菊池です。

2023年下半期に入りましたね。

この半年、世間では、侍ジャパンのWBC優勝という明るいニュースや、

G7サミットの日本開催(6/24、25は日光市で開催)という大きなイベントがありました。

一方で、衝撃的な事件や地震などの自然災害発生といった暗いニュースもありました。

下半期は、一つでも多くの明るいニュースが生まれることを願っています。

そして、生徒の皆さんと鶴田北教室にも多くの良いニュースが生まれるよう、

私達も日々頑張っていきます!

さて、明日の7/8(土)14:00~15:30に、鶴田北教室では、小学生向けに、理科実験を実施します。

今回のテーマは、「冷凍庫を使わずにアイスを作ろう」です。

塾生のご兄弟・姉妹、さらにはお友達を連れてのご参加、大歓迎です。

当日はフェイスタオルとアイスに乗せたいトッピングやお菓子をご持参ください。

一緒に楽しい時間を過ごしましょう!

私たちの身の回りでは、様々な科学が存在します。

科学を活かして、自動車やスマホなど、私たちの生活に欠かせないものが生まれました。

そして、その原点は「なぜ、この現象が起きるのだろう?」ということを考えることにあります。

ぜひ、皆さんも自分の身の回りの現象について、

「なぜ、氷は解けるのだろう?」

「なぜ、葉っぱは緑色に見えるのだろう?」

「なぜ、音は聞こえるのだろう?」など、考えてほしいと思っています。

ここで一つ、「氷はなぜ解けるのか」考えてみましょう。

20℃くらいの部屋に氷を置いて放置すると、やがて解けて水になります。

このことから、「部屋に放置したから」と答えたくなりますが、

もう少し深堀してみましょう。

少し、難しい話になりますが、氷は水分子と呼ばれるものが、

規則正しく整列し、固まったものです。

暖かいところに置くと、氷は周りの熱を吸収します。

氷の中の水分子は次第に「暑いよ~」と言って、

どんどん規則正しい列から離れていきます。氷の融解ですね。

そして、ある温度(常圧では0度)を超えると、完全に離散してしまい、液体の「水」の状態になります。

ファミリーレストランでドリンクバーを利用するとき、

特に、これからの季節、コップに氷を入れて、その中にジュースを注ぎたくなりますね。

そのジュースは冷たくなります。なぜでしょう?

先ほどと同じ原理で、氷は周りにあるジュースから熱を吸収し、解けていきます。

一方で、ジュースは氷に熱を奪われるので、冷たくなります。

こういった熱の移動が、ドリンクバーグラスの中で起きているのです。

また、液体の水も周りの熱を吸収します。

そのことを応用したのが、冷却ミストです。

最近の夏は猛暑日といわれる日が多く、熱中症リスクが格段に高まっています。

そこで、いくつかの自治体では、歩道で水のミストを散布しています。

気温よりも低い水温のミストを散布することで、

水が周りの熱を吸収し、暑さを緩和しているのです。

私達が普段当たり前のように感じているようなことも、

「なぜ?」を考え、原理を調べることによって、

多くの気づきが得られ、科学への興味が深まると思います。

そして、将来、「なぜ?」が大発明につながる可能性もあります。

私は、理科実験だけでなく、通常の授業や夏期講習などでも、

生徒たちに、科学の面白さを伝えていきたいと思っています。

毎日、少しでもやる

こんにちは、鶴田北教室の菊池です。

今週は、一気に暑くなったと思いきや、

週後半は雨が降り、急激に気温が下がりました。

気温のアップダウンが激しいので、体調管理に十分気を付けましょう。

高校生は次の定期試験が迫ってきました。

教室では、空き時間に自習する生徒の姿も増え始めています。

わからないところは、遠慮なく私達に聞いてください。

疑問点を解決し、万全の状態で試験に臨みましょう!

さて、中学生は中間テストが終了しました。

皆さん、よく頑張りましたね。

ぜひ、結果に一喜一憂するだけでなく、

できたこと、できなかったことをしっかり整理してください。

中間テストで終わりではありません。

今回、勉強してきたことは高校入試でも必要となります。

間違えた問題を解き直し、次に向けて動き出しましょう!

とはいえ、テストという大きなイベントの後、

すぐに、やる気スイッチONとはなりにくいものです。

私も、大きな仕事が落ち着くと、気持ちがOFFになり、

『再起動』するまで時間がかかります。

それでも、テストが終わると、すぐに次の単元が始まります。

中学2年生の数学を例に挙げると、

今回のテストは、文字式の計算がメインでしたが、

この後は、連立方程式、一次関数が待ち構えています。

次第に内容が難しくなり、油断していると、学校の勉強についていけなくなります。

そこで、少しずつでも、日々の勉強を続けていきましょう。

私は中学2~3年生の時、担任の先生から「自学ノート」を作り、

1日1ページ、どの教科でもいいので埋めてくるという宿題を課されました。

部活の練習試合がある日曜日など、家に帰ると、勉強する気が起きませんでした。

しかし、自学ノートを埋めなければなりません。

私は、連立方程式4問を適当に選び、

答までのプロセスをびっしり書いて、1ページ埋めて、提出しました。

ある時、担任の先生と話をしていた時、

「日曜日は連立方程式ばかりだね。」と言われ、

「ごめんなさい。体が疲れていて、あれが精いっぱいなんです。」と返したところ、

「それでいいんだよ。何もやらないのはダメ。少しでもやることが大事。」と教えられました。

私は自学ノートを通じて、「毎日、少しでもやる」大切さを学びました。

たった5問の計算練習、5個の単語練習、

されど5問の計算練習、5個の単語練習です。

「毎日、少しでもやる」の積み重ねが、必ず、目標達成を生み出します。

さあ、皆さん、次の目標に向かって、『再起動』しましょう!

#85:子どもたちの成長について、私の考えをお話します。

鶴田北教室室長の新井です。先週までの約3週間の間、保護者面談を行っていました。

子どもたちの未来についての話を交わしていく中で、子どもたちの「成長」について、たくさん話し合いました。

今回は子どもたちの成長について、私の考えをお話する機会とさせてください。

人間は子どもでも大人でも、日々成長をしています。

しかし、そのための努力を形にするのは、非常に難しいです。

なぜなら、「机に向かっている姿」を努力と捉える人もいれば

「定期テストの点数が上がる」ことが努力であると考える人もいる為

この価値観が異なると、

「私は頑張っているよ!」、「いやあなたは頑張っていない!!」などの口論に発展してしまうからです。

しかし先程も述べましたが、ご安心ください。人間は子どもでも大人でも、日々成長をしています。

その成長は微々たるものではありますが、確実に成長しています。

動画の速度で例えるなら、1.1倍速くらいです。

動画の1.1倍速はそこまで変わっているようには思えませんよね。

成長とはそのようなものです。

ただこの1.1倍速の成長を続けていくとどうなるでしょう。

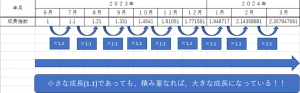

下の図をご覧ください。

今月の6月から1.1倍速の成長を続けていった場合、3月(年度末)にはどれくらい成長しているかを

表したものです。

7月は成長指数が「1.1」、8月は成長指数が「1.21」とあまり差を感じないかもしれませんが

3月には「2.357・・・」と、6月と比べると「およそ2.3倍」成長していることになります。

1.1倍速の成長を積み重ねれば進学・進級する頃には、今よりかなり大きく成長していることが分かるかと思います。

なので、ご安心ください。重ねて述べますが

私たちは成長していけるのです。

ただし、成長はよりよい方向へしていかなければなりません。

努力もよりよくなるためにしていかなければなりません。

これらを子どもたちだけに任せると、気が付いた頃には明後日の方向へ進んでいる場合があります。

子どもたちには「経験」がないので、「どっちに進めばよいか」、「どこがよりよい方向か」分からず進んでいるからです。

その解決のために我々進光ゼミナールがあるのです。

目の前の学力向上だけじゃない。

10年後、20年後の未来であっても、何事にも「まずやってみよう」と思い行動できる大人になってもらうために。

私たちがよりよい方向へルートを示してあげたい。

その道を歩く子どもたちの背中を押してあげたい。

そんな思いで、塾を運営しています。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。