#18: 私の仕事は“レール”の用意と誘導です。

鶴田北教室の室長の新井です。新学期が始まり、本格的に学校の授業が始まりました。

鶴田北教室の生徒たちは、春休みから先取りで学習を積み重ねてきました。その成果が出ているのか、生徒たちや保護者の皆様から、学校の授業が「分かる」,「楽しい」等のお声をたくさんいただいております。今日はそのことについて、私の考えをお話します。

「あんなに嫌だった数学の授業で、出された問題が全部合っていました。こんなの初めてですよ。」と嬉しそうに声を掛けてくれた生徒がいました。

このような言葉をいただけると、私は本当に嬉しい気持ちになります。ただ、「分かる」,「できる」まで頑張ったのは生徒たち自身です。私は、生徒たちが走る“レール”を敷いて、誘導する手助けをしているだけです。

実際にはそのレールの上を時に一歩一歩丁寧に歩いたり、時に駆け抜けたりしているのは生徒です。

どんな生徒も本人の「がんばろう」という意思なくして、成長はありません。

最近、保護者の皆様とお電話等でお話する機会が増えましたが、その際にもありがたいことに「塾が楽しいと言っている」とのお声をいただけております。

そのお言葉は本当に嬉しいです。塾人として私が今までいただいてきた言葉の中で「楽しい」に勝るものはありません。

ただ、「がんばっている」のは生徒自身なのだと、レールの上で一生懸命歩んでいるのは、私ではないことは、ここで強く言わせてください。

もちろん、生徒が歩みを止めたり、迷ってしまっていたりする時は、全力でご指導します。

私は、あくまでサポート役。生徒たちの人生の主役はその生徒自身です。

その人生をより輝くものにすることが私の仕事だと思っています。

※次回の更新日:4月25日(月)

タイトル:『新井のお悩み相談室』

#17: 「先生、私すごくないですか!?」

鶴田北教室の新井です。春期講習ですが、今日を含めると残すところ、後2日になりました。

3週間の講習会の中で、ほとんど毎日塾に顔を出す生徒もいれば、「自習したいので、残ってもいいですか?」と声を掛けてくれる生徒もいました。私はとても充実した講習会にできたのではないかと考えています。そう強く思えるエピソードがいくつもありました。

特に印象的だったエピソードを1つお話します。

数学が苦手なある生徒の授業で、次年度の先取り学習を行いました。

授業前は「予習なんて、私じゃ絶対解けないです。分からないですよ。」と言っていました。

「解き方ちゃんと伝えるし、分からなかったらしっかり解説するから頑張ってみようよ」と、私は声をかけました。

そう声をかけても、その生徒の表情は曇ったままでしたが、そのままでいるわけにはいかないので、授業を進めていきました。

結果その生徒は、その日の授業でワークを2ページ半も進めることができ、正答率は7割を超え、かなりの好成績でした。

「先生、私すごくないですか!?」

私にそう言った生徒の表情は、授業冒頭時の曇ったものではなく、笑顔でいっぱいになっていました。

通常授業よりも長い75分の授業終わりのチャイムが鳴ると、「もう終わりですか?」と言って帰っていったほどです。

目の前の問題に夢中になって取り組み、積み重ねた分が自信となった、その結果が表れたのだと思いました。

その後の授業も担当した私から見ても、「この調子なら、次年度の最初の授業で『分かるぞ』と思ってもらえる」と感じました。

この生徒だけでなく、春期講習に一生懸命取り組んだ生徒たちを、問題なく次年度に送り出せると思えるような講習会となりました。

これからも、生徒たちの意欲を引き出し、高められるような授業を展開していこうと思います。

※写真は教室の目の前にある大きな桜の木です。

#16:3分ください~私の“想い”について~

鶴田北教室の新井です。

突然ですが、日本人は1分間に平均して400~600文字を読むことができるそうです。

今回のブログは合計983文字のため、約3分で読むことが可能かと思います。

そのため3分間だけお時間をください。今回は、私の“想い”を伝えるブログにさせていただきます。

先日、鶴田北教室にご入塾となったお母様に、私の経歴をお伝えする機会がありました。

実は、私は2年前まで高校で教壇に立っていたことがあります。

会話の中で、「どうして高校教師を辞めたのか」について、ご質問をいただきました。

理由はいくつかありますが、その場で私がお伝えした理由は、“個別指導”に重きを置きたかったという点についてです。

学校の授業とは集団を意識して展開されます。その集団の中には90点以上の高得点をとる生徒もいれば、赤点すれすれの点数や、その科目が嫌いと感じる生徒もいました。

当時の私は「クラス全員で取り組める授業」づくりを意識して、授業を展開していましたが、

私にはそこまでの技量や経験がなかったので、私の授業を退屈に感じていたり、難しそうな顔をしたりしている生徒たちがいるのではないかと日々不安でいっぱいでした。

そこで私は、個別相談をいつでも受け入れることにしました。テスト前に不安なところがある生徒へ個別に対応して解説するといったものです。

個別相談に朝から来てくれる生徒もいれば、「先生、〇日の放課後絶対行くから空けといてね!」と予約する生徒もおり、そこではその子に合わせた解説を行うことができました。

集団授業では、良くも悪くも学級の平均に合わせた授業をします。

しかし、この個別相談では、その軸から離れた生徒に、その生徒が分かる言葉で対応することができていました。

私は、その時に「一人ひとりにもっと目を向けていくことが、生徒たちの可能性を広げてくれる」のだなと感じました。

それから授業中の机間指導(生徒たちが問題に解いている時に、教壇からみるのではなく、机の近くまで行き助言すること)に力を入れていきましたが、

どうしても50分の授業で40人を個別にみることには限界がありました。

そのため、私は個別に特化した指導ができる場所へ進むことを決めたのです。

その結果、今はとても楽しく生徒たちと学ぶことができています。その子に合わせて、その子の問題を一緒に解決してあげることができるから。

#15: オススメの復習法はこちら!

鶴田北教室の新井です。先日のブログにて、ある学習法についてご説明させていただきました。その内容を一部抜粋します。

———-

1日数学の計算問題を10問や、英単語を10個確認していくとしましょう。

毎日新しいことだけを行うのではなく、復習も大切ですから、この内容を週に4日行うと仮定します。

———-

今回は上記の学習法について詳しくご説明させてください。

学習において、大切なことは演習を重ねることです。しかし、次から次へと新しい問題を解いていくということではなく、1冊の問題集や参考書,ワークを定着するまで取り組み「このワークの問題なら、いつ何を出されても大丈夫」と思えるようになることが重要です。

そのためには、一度取り組んだ問題を見直す機会が必要になります。

では、“見直す”とは、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

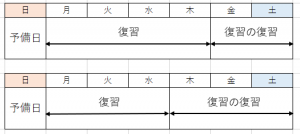

そこでオススメしたいのは、問題を解くための「復習」と、その復習の確認をする「復習の復習」の日を分けることです!

数学の問題を例にして説明します。

まず4日間で、1日10問ずつ問題を解いていきましょう。ただ解くのではなく、間違ったところには印をつけていきます。(〇や×、☆でもいいですよ)

そして、どうして間違ってしまったのか。それが計算ミスなのか、公式を間違ったのかなどをしっかりと確認します。ここでの振り返りが非常に大切になります!!

そして後半の2日では、印がついた間違った問題が、振り返りを通して、できるようになっているのかどうかをもう一度解いて確認します。これが「復習の復習」です!

この学習法は1週間単位で考えますと、上の図のように4:2が理想ですが、苦手な科目については3:3でもよいと考えています。

それほど、「復習の復習」で、分からない、解けない問題をなくしておくことが大切だということです。

またスケジューリングする際は必ず予備日を設けるようにしましょう。

何かアクシデントがあり、勉強できなかった場合のためのものです。

せっかくの長期休みですので、計画を立てて、新年度に備えてみてはいかがでしょうか。

#14: やる気維持法その3:勉強〇○○日をつくらない!

鶴田北教室の新井です。先日に引き続き、今回もやる気やモチベーションを維持する、または高めるための方法をご紹介したいと思います。

これまでの「やる気維持法」のブログでお伝えしたことは、

1点目は、「目標を設定し、それを乗り越えることで達成感を感じること」

2点目は、「その目標に向かう過程で、この1日で学んだことを振り返ること」についてでした。

ここでは、2点目の目標に向かう過程において、さらに意識してほしいことをお伝えします。

それは“勉強しない日をつくらない”ことです。

先日、生徒面談を通して、ある生徒の趣味や好きなことなどを伺う機会がありました。好きなことだけあって、話のテンポはよく、いろんなことを私に分かりやすく伝えてくれました。

しかし、勉強の話になると、少し途切れ途切れになり、時には曖昧な表現をする時もありました。

これは私や世界中の人間、誰でもそうですが、好きなことについては話しやすく(取り組みやすく)、好きではないことについては話しにくい(取り組みにくい)ものです。

生徒たちの中には、勉強を取り組みにくいものだと感じている人もいるのではないかと思います。また、その気持ちもよく分かります。(私も学生時代そうでしたから)

ですが、全く勉強しないで、自分の好きなことだけをする1日を過ごしてしまうと

その1日は「自分の好きなことで溢れた1日」になるので、とても幸せな気持ちになります。

そうなると、勉強の習慣化が図れなくなってしまう可能性があるのです。

そのため、例え嫌でも毎日勉強に向き合う時間を取りましょう。

それが例え、10分でも10問でも構いません。0の日をなくすことで、しっかりと振り返ることができますし、その積み重ねが大きな力になります。

例えば、1日数学の計算問題を10問や、英単語を10個確認していくとしましょう。

毎日新しいことだけを行うのではなく、復習も大切ですから、この内容を週に4日行うと仮定します。【この学習法については明日のブログで詳しくお伝えします】

10問×4日=40問。1年間に週は52週ありますから

40×52=2080問。2080問です。これを積み重ねた生徒と、そうでない生徒。

どちらが伸びやすいかは一目瞭然ですよね。

勉強しない日をつくるということは、この積み重ねを生むということです。

#13: やる気維持法その2:寝る前に〇○○○を!

鶴田北教室の新井です。以前、このブログで、“やる気維持法”について書かせていただきました。

そこでは、勉強についてのやる気やモチベーションを高めるためには“達成感”を感じてもらうことが大切だと述べました。1つの目標を達成することがとても気持ちの良いものだと実感してもらう。それが次の目標へのやる気に繋がるのだと考えているからです。

目標に設定しやすいこととして、「定期テストの点数で○○点以上!」などがあります。

これは短期的な目標でありつつ、機会が1年を通してそこまで多くありません。3学期制の中学校では、年に5回しか定期テストがありません。

では、定期テストがない長期休みなどの時期は、どのようにモチベーションを高めればよいのか。

その1つとして、私がオススメするのは“寝る前に振り返り”を行うことです。

寝る前に自分が今日取り組んだノートを見ることです。5分もあれば十分です。

ノートで学んだ内容を振り返るときは、必ず間違った箇所を見るようにしてください。そして、赤字で正しい答えが書かれているノートを見て、どうして間違ってしまったのか、何を覚えればこの問題を解けるようになるのか考えます。そして最後に

「今日がなかったら、私はこれを覚えられていない」

と、しっかり感じること。

今日がその内容を覚えるために、とても大切な1日だったと思うことが、次の日の学習意欲を高めてくれます。

それを繰り返すことが、日々の学習へのモチベーションを左右するのです。

大人になっても“振り返り”は欠かせません。この積み重ねが自分の武器となり、長所になります。

このブログを読んでくれた生徒たちには、“振り返り”を習慣化することに挑戦してもらいたいですし

お父様、お母様には、このことを子どもに伝えてもらえればと嬉しいなと思っています。