#54: 言葉はまるで〇〇〇〇

鶴田北教室室長の新井です。突然ですが、今回はある歌詞の一部をブログのタイトルにさせていただきました。

〇〇〇〇に入る言葉は何だか分かりますか? ちなみに答えは”雪の結晶”です。

この曲は先月より放送スタートしている、ある木曜劇場の主題歌です。

このドラマが始まる時間は22時からで、私はこの時間帯教室にいます。

そのため先日の保護者面談で、あるお母様からお話を聞くまでは、このドラマの存在も知りませんでした。

「先生、このドラマ本当に良くて、娘にも観るように言ったんです。」

「そうなんですね。じゃあ、僕も観てみます!」

そんなお話を交わし面談を終え、お昼を食べながら、見逃し配信されている1話を観てみたのですが……

もうボロボロ泣いてしまいました。

1回観るだけでは、中々消化できない。色んな想いを感じ取り、共感し、共に悩めるようなドラマでとても良かったです。

今は3話まで観たのですが、4話以降のネタバレをある生徒にされて、かなりテンションが下がっています。

(その日、ネタバレした生徒の宿題はいつもの1.5倍にしました。)

そして、主題歌が入るタイミングもまたいい!!

ドラマの大切なポイントに絶妙なタイミングでかかるので、涙を止められませんでした。

(生徒には、「嘘だ」と言われますが、実は私は涙もろいです。)

そんな曲の歌詞の一部に、”正しさよりも優しさが欲しい”という詩があります。

これは、生徒たちとのコミュニケーションでも、よくあるシーンだなと思いました。

生徒とのコミュニケーション、特に進路について、正しい・現実的なことを伝えなければならないシーンは多くあります。

ですが、時としてその正しい・現実的なことをそのまま伝えることは、生徒の成長や目的意識にとってデメリットになることがあります。

その時私は、生徒に歩み、寄り添って”別の目標を立てたり”、”もっとよくなる上で取り組むことを伝えたり”します。

そうすることが、正しくもあり、優しくもあるような対応だと思って、行動しております。

私の生徒対応のスタンスは開校時と何も変わりません。

とことん寄り添う塾人を目指して、これからも邁進していきたいと思います。

#53: 小学校でインフル休業

鶴田北教室室長の新井です。最近一段と寒くなってきましたね。私もベットから出るのに一苦労な時期に突入しましたが、皆様はいかがですか? 寒さに得意ですか?

寒さというと、これからの時期に流行るものがありますよね。インフルエンザです。

実は、今月の7日。インフルエンザの感染者が複数確認されたとして、鹿沼市みどりが丘小1年生の1学級が学級休業になりました。休業期間は7日と8日の2日間ですので、もうすでに解消されています。

鶴田北教室では、安心してこれからも楽しく通えるように、喚起やアルコール消毒、検温等の感染対策を引き続き実施していきたいと思います。

#52: ルールを破って賞賛された話

鶴田北教室室長の新井です。進光ゼミナールは、現在保護者面談の期間中です。

保護者の皆様からお伺いできるお話は生徒たちと交流を深める上で非常に大切だと思っております。同時にご自宅では見られにくい生徒たちの良さをこちらからお伝えし、生徒たちへのアプローチを摺り合わせることも大切だと思っているので、点数には表れない話もたくさんしています。

今回は、鶴田北教室の保護者面談でのエピソードを1つお話します。

あるお母様のお悩みとして、「家でのルールを守らないことがあった」というものがありました。

ご事情をお伺いすると、そのご家庭では「勉強を1時間してから、ゲームを1時間することができる」というルールを定めていました。ですが、お子さんはある日「ゲームからやらせて! 絶対勉強もするから!」とルールを変えるだけでなく、ゲームが終わると、勉強をせず寝てしまったことがあったそうです。

塾での決まり事をしっかり守ってくれている生徒だったので、私は意外で非常に驚きました。

「こんなことは初めてだったので、これが習慣化する前に先生の方からご指導してもらえませんか?」と、お母様からのお願いを受け、その生徒が来た時に面談をしました。

私はお母様から先程のお話を聞いたことを伝え、

「その時、いったい何があったの?」と生徒に質問しました。

その生徒は

「友達が学校で嫌なことがあって落ち込んでいたので、ゲームをしながら話してスッキリしようと約束した。それで疲れてしまって、そのまま寝てしまった。」

と話してくれました。

私はものすごく感動してしまいました。

「友達のために行動できるなんて、本当に〇〇はいいやつだな」と言って、その生徒を承認しました。

私はその話をお電話でお母様にご報告しました。

お母様も「理由を聞いてあげればよかった。友達のための行動だったんですね。」と大変喜ばれていました。

確かにその子は「勉強を1時間してから、ゲームを1時間することができる」というルールを破りました。

ですが、私やお母様から賞賛を受けました。

それはなぜか。その生徒にとって勉強以外の大切なものはなんだったのか。

これを確認する非常に良い機会となりました。

#51: そろそろきますね。

鶴田北教室室長の新井です。私事ではございますが、先日研修のため、東京へ行ってきました。とても学びが深い研修でした。

研修から帰る前に、少しだけ寄り道をして湯島天満宮へ行ってきました。あいにくの雨でしたが、鶴田北教室の生徒たちが第一志望へ合格できるようにお祈りをさせていただきました。

ただ、受験生だけでなく中学1,2年生のこともしっかりと祈らせていただきました。なぜなら、もうそろそろ「中間テスト」がやってきますからね。

しっかりと生徒たちの目標へ向け学習指導していきたいと思います。

目の前の1点に一喜一憂するのではなく、目の前の1点をどう大きくできるのか。そのために必要な指導はなにか。しっかり考えていきたいと思います。

#50: 10月の下野新聞模擬テスト

鶴田北教室室長の新井です。この間の日曜日に下野新聞模擬テストがありました。

いや~、8月と同様、難しいテストでしたね。今回は、その話をさせてください。

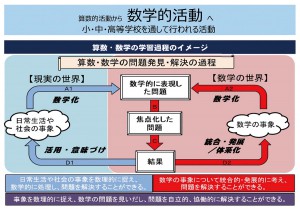

今回、1番お伝えしたいこと。それは今の下野模試や県立高校入試で点数を上げるためには、「読み取る力」が鍵となっていることです。

数学を例に説明します。皆さんは数学の問題と聞くと、どのようなものを思い浮かべますか?

数式がすでにあり、それを計算するものですか?

グラフや表から数字を考えるものですか?

もちろん、これらのような問題も出題されますが、今一番ホットな問題は、

文章から数学の問題へと自分で変換するものです。

※このことを「数学化」といいます。

下図でいう、「A1」にあたるもの。それこそが、今の数学で求められていることなのです。

(引用:中学校学習指導要領 数学より)

実際に昨年度と今年度の10月下野模試で数学の応用問題の文字の数を比べてみました。

表やグラフと言った、データを扱う問題の説明文は昨年度が63文字。

今年度が138文字と倍近くになっていました。

一次関数の問題の説明文も昨年度は222文字だったところ、

今年度は391文字とこちらも倍近い分量になっていました。

そのため、今の生徒たちは、文章を解釈し、数学の問題へと変換させていく、いわゆる「読み取る力」が非常に問われるようになったのです。

これは、理科や社会も同様で、今までは「暗記」の一言で片づけられた科目でしたが、今では「文章を読み取って、何を求められているか考える力」が必要不可欠なものになっています。

ですが、その訓練を学校では多く取り扱うことができません。

(膨大な量の学習を進めないといけない年間カリキュラムがあるためです)

そのため、塾で徹底的に読み取る問題演習をしていきたいと思います。

3月を笑顔で迎えるために。

誰一人下を向かせない。

そんな3月を目指していこうと思います。

次回の更新日:10月13日

タイトル:そろそろきますね。

#49: 「最近、授業に入ってくれないですよね」

鶴田北教室室長の新井です。最近夜は冷えるようになってきました。

季節の変わり目は体調を崩しやすい傾向にあります。生徒たちの来塾時の検温、アルコール消毒をより強く意識して、生徒の小さな変化にも声掛けを徹底していこうと思います。

小さな変化というと、最近は、中学3年生の目の色に変化があったように感じています。

夏休みを終え入試が近づき、土曜日の入試に向けた対策である“入試必勝パーフェクト講座”も始まったからか、授業中の質問が、目の前の問題についてだけでなく、「問題の覚え方」・「単語の覚え方」など、幅が広がっていきました。

そんな中学3年生の変化に喜んでいた時、ある中学2年生の生徒が授業を終え、私のところに来て言いました。

「最近、授業に入ってくれないですよね。忙しいですか?」

その時は、「そうなんだよ~。最近忙しくてさ~。確かに、〇〇の授業あんまり入ってなかったかな?

などと会話をしましたが、内心ものすごく反省しました。

自分の仕事や目の前の生徒たちにだけ意識が行ってしまった結果の一声だったのだと思いました。

これからは、余裕を持って、生徒たちとコミュニケーションを取り、時に真面目に、時に楽しく、常に笑える教室づくりを心掛けたいと思います。

次回の更新日:10月6日

タイトル:10月の下野新聞模擬テスト