GWはお休みです

こんにちは

若松原教室の阿部です

だいぶ暖かくなってきましたね!

さて、4/29(木)~5/5(水)はGWのため塾はお休みになります。

5/6(木)から、また通常授業が始まります。

さて、そのGWですが、なんと、小学生と中学生には宿題を出します(^0^)

進光ゼミナール恒例の「GWの宿題」を昨日から配布しています。

GW明け最初の授業で提出できるよう、しっかりと取組んでください。

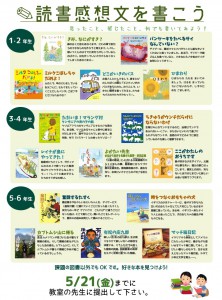

なお、小学生にはGWの宿題の他に『読書感想文』も書いてもらおうと思っています。

このGW期間中に、好きな本、興味のある本、図鑑、マンガや雑誌でなければなんでも結構です。

その本を読んで、「何を感じたのか」「どこでどういう気持ちになったのか」を自由に書いて表現してみましょう!

読書の量は、将来社会で戦うためのの武器の量に比例します。

たくさんの武器をゲットして、待ちかまえる「敵」をぶっ倒しましょう!!

「先生、高校って大変なんだね…」

こんにちは

若松原教室の阿部です

少しずつ暖かくなってきました。

新入生の人は、学校に少しずつ慣れてきたのではないでしょうか?

先日高校1年生の生徒が制服姿で授業に来た時に、「先生の言ってた意味が分かった…」と言ってきたのです。

はて?何のことか?と思い聞いてみたら、高校の授業の進度が自分が思っていた以上に速いのでびっくりしたそうです。

春休み中の課題対策講座で宿題を終わらせてのんびりしていたので、英語と数学だけは予習をやっておくように言いました。

準備講座でもやっているから大丈夫だと、安心していたのでしょう。

入学式後の課題テストも終わり、手ごたえもあったせいか、油断していたら、とにかく授業の進度が早く、予習した分がすでに終わってしまった、とのこと。

その生徒は、追い込まれないと中々やらないタイプだったので、今回の件で少し追い込まれたのでしょう。

ここ最近ほぼ毎日自習に来て予習をやっています。

英語は、長文をノートに写して、分かるところまで和訳をする。

数学は、間違った問題の解説を見て理解して、それでも分からなかった問題に印をつけて、授業にのぞむ。

オーソドックスで基本的な予習のスタイルですが、これが一番効果があるのです。

帰り間際に、「高校って大変だけど、中学と同じ失敗は繰り返したくない。だから頑張るわ。」と言っていました。

中学の卒業式から約1ヵ月しかたっていませんが、なんか大人になったな、と思った瞬間でした!!

余計なことを言わずに、「そうだな、がんばれ。」と言って帰しました。

ちょっと感動しました。

がんばれ、高校1年生!!

あれから1年…

こんにちは

若松原教室の阿部です

1年前の今頃は、新型コロナウイルスによる臨時休校で学校に行くことができませんでした。

あの臨時休校は、本当に良くなかった…。

子どもたちから「学校」を奪ったわけですが、改めて「学校」の存在意義というものを考えさせられた1年でした。

あれから1年が経過しました。

どうも日本社会全体の状況はあまり変わっていないみたいです…。

むしろ、僕たちの日常生活における制約は以前より厳しくなっているような気がします。

それでもこどもたちは学校に行くことができるようになり、以前と同じ笑顔を見ることができるようになりました。

新しい問題が出てきたので、まだまだ課題は残りますが…。

やはり「学校」という存在は大きいと思います。

もちろん、勉強する場なのですが、その勉強がいわゆる教科の勉強だけではない、ということを思い知らされたような気がします。

同級生はもちろん、先輩後輩や先生という大人たちと交わることでコミュニケーション能力を身に付ける場でもあります。

そして、部活動や委員会を通して「努力することの大切さ」「仲間の大切さ」「ともに切磋琢磨すること」などを学ぶ場でもあります。

社会に出ると、一人では生きていけません。

誰かと結びつき生きていくことが大切なのです。

その土台を中学や高校という学校生活を通して学んでいくのです。

それが、たった3か月奪われたことは、大きな損失だと今更ながら気づかされました。

たった3か月、されど3か月です。

あの時、僕たち進光ゼミナールは「子どもたちから学ぶ機会をなくさない」ことをスローガンに掲げて、対策防止をしながら指導し続けました。

あの時塾を開けて授業をしたことは本当に良かった、と思っています。

もう、あんなことがないよう、収束を願うばかりです。

さあ、新学期も始まり新しいクラスには慣れましたか?

部活動は決まりましたか?学校に行く道順は覚えましたか?電車通学は大丈夫ですか?

希望と不安のはざまにいることと思いますが、「学校」に行って友達と顔を見て話せるという今まで当たり前だった生活に感謝しながら、充実した学校生活を送りましょう!!

新学期が始まる ~『夢』を持とう~

こんにちは

若松原教室の阿部です

いよいよ新学期が始まります。

高校生は、4/7(水)が入学式、4/8(木)が始業式。

中学生は、4/8(木)が始業式、4/9(金)が入学式。

それぞれ、日程は違えどみんな新しい環境での生活が始まります。

新年度はどんな1年にしますか?

春休み中に、新年度の目標を立てましょう!!

勉強の目標を立てて欲しいところですが、部活や友達、習い事の目標でも良いと思います。

目標を決めて、その目標を達成させるための努力することが大切です。

昨日、水泳の池江璃花子選手が、オリンピック代表の内定に決まりました。

その時池江選手は、「努力は必ず報われるんだなぁ」と言っていました。

「努力が必ず報われる」、とは僕は思いませんが、「努力をした」ということに意義があるんだと思います。

「目標を達成する」という強い意志が、努力をさせるんだと思います。

池江選手は、「オリンピックに出場する」「金メダルを取る」という強い意志を持っていたのでしょう!!

素晴らしいことです。

この1年後の自分の姿を想像して、どんな自分になっていられたら君たちはうれしいですか?

うれしくなるような自分でいるためにもまずは『目標』を持ちましょう。

『夢』や『目標』は、キミたちを強くします。

だから、『夢』を持ってください。

春期講習!!

こんにちは

若松原教室の阿部です

進光ゼミナールでは、本日3月23日から4月6日までは春期講習になります。

この春期講習は、新学年の予習を中心に進めていきます。

特に中学3年生は、1学期中間テストで高得点をとり、高校入試に弾みをつけましょう。

また中学1年生は、初めての中間テストで自信をもってもるようしっかりと予習をさせます。

そして、高校1年生。

新しい環境に慣れるか慣れないかという時に最初の中間テストがやってきます。

中学と同じような気持ちで取組んでいると、大学受験の際に取り返しのつかないことになります。

受験が終わってホッとできるのも今のうち、気持ちを切替て春休みを過ごしましょう。

春期講習、席にはまだ少し余裕があります。

春からの通塾を検討されてるか方は、まずは春期講習から始めてみてください。

お問合せお待ちしています。

http://sinkohseminar.com/spring20/

読書の中の「経験」

こんにちは

若松原教室の阿部です

以前ブログで、小学生の時の読書量が算数力につながると書いたことがありました。

読書は、読解力や表現力を身に付けることができ、また感情を豊かにしてくれます。

では、どのように読書をすすめればいいのでしょうか?

まずは、本選び。

これは、子どもの興味のある本でいいでしょう。

大切なのは、文字数にこだわったり読むジャンルに親の嗜好を入れないことです。

そして次に、読んだ本の感想を親子(家族)で共有することです。

ただ読ませただけではなく、どんな本だったのか、どんな感想を持ったのか、などを共有してください。

子どもの発想力や表現力など普段気づかないことを気づかされることもあるでしょう。

しかし、大切なことはそこではなく、お母さんとお父さん、おじいちゃん、おばあちゃんなど相手によって伝え方が変わる点にあるのです。

いわゆる「コミュニケーション力」を養う機会になるのです。

これを繰返すことで、本の内容と感想を誰かと共有できる楽しみが増やせれば、読書は続くことでしょう。

そして、読書をするときの時間です。

定期的に行っている保護者面談でもお伝えしていますが、できれば家族全員で読書の時間を作るといいでしょう。

一人だけではつまらない読書も、お父さんお母さんと一緒に読む、という楽しみに変わります。

そして、お父さんお母さんの読んでいる本に興味を持ってくるのです。

そこで、お父さんお母さんも感想を伝えて、関連する本を奨めてみてはいかがでしょうか。

そうすることによって、いろいろなジャンルに興味を持ってくるでしょう。

それが読書以外のことにも繋がってくるのです。

昨年以来のコロナ禍で子どもたちは様々な「経験」を奪われました。

でも、読書だけは奪われていません。

読書の中の経験をたくさん積ませてください。

そうすればきっと、自分のやりたいことが見つかるのではないでしょうか。