定期テスト対策授業

こんにちは、山城です。

只今、西川田教室では、来たる中間テストに向けて、定期テスト対策授業の真っ最中で、その対策授業もいよいよ大詰めとなって来ています。

進光ゼミナールでは、定期テスト前の2週間は、授業1コマ(50分)¥1,112円+税 で、授業の追加カスタマイズが可能です。

例えば通常授業で、英語と数学を受講している場合、

・「まだまだ英語と数学が不安だから、更に英語と数学を3コマずつ追加したい」

・「普段、カバーしきれていない国社理を2コマずつ追加したい」

など、個別指導ならではの自由度の高い授業追加が可能です。

どういった雰囲気でテスト対策授業をおこなっているか、無料体験授業で実際に1コマ受講することも可能ですので、お気軽に教室までお問い合わせ下さいね。

着眼点の変遷

こんにちは、山城です。

先日、西川田教室では、英検を実施しました。

早速、生徒達に当日の出来や感想を聞いてみたところ、例えばH君は、

「案外、リスニング音声のスピードが速くて、聞き取ることが大変だった~!」

と話してくれました。

この間までは、「どうだった?」と投げかけてみると「疲れたー」とだけしか返って来なかったものが、子供は少し経験を積むと、着眼点もガラリと変わるものだな、と、こちらも考えさせられる反応をくれました。

こうした成長を身近に感じられることが、講師をしていて「面白い」と感じられる瞬間でもあります。

また、進光ゼミナール西川田教室では、無料体験授業やご見学も受け付けていますので、お気軽にご相談くださいね。

ノートのみだれは、心のみだれ

こんにちは、西川田教室の山城です。

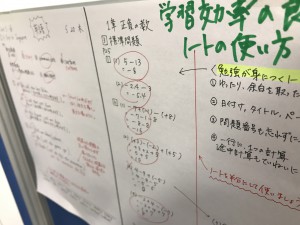

先日、教室に入ると、何やら見慣れない張り紙を発見。

よくよく見てみると…

岩﨑室長が、秘伝の ”学習効率の良いノートの取り方” を貼り出していました!

なんでも、近隣の小中学校の授業ノートを分析し、研究に研究を重ねたノートの取り方なのだとか!

何人かの生徒達は「勉強していると、知らない英単語が出てくる機会が多いから、こうやってノートを取れば、忘れずに書き留められる上に、単語練習もできる!」と、僕に感想を言いに来るほど、好評だったようです。

西川田教室では、このように勉強の内容だけでなく、”勉強の仕方” も教える授業を心掛けています。

どのような雰囲気で授業をやっているのか、無料体験授業やご見学も受け付けていますので、お気軽にご相談くださいね。

http://sinkohseminar.com/inquiry/

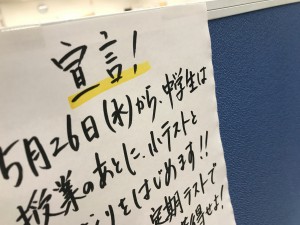

また、来たる中間テストに向けて、西川田教室では、どうやら面白そうなイベントも企画されているようで…

これからも教室が益々活気づきそうな予感です。

テスト2週間前

こんにちは、西川田教室の山城です。

毎年、母の日が過ぎると、1日の日が長くなっていることをひしひしと感じます。

宇都宮市は、夜になるとまだまだ急に冷え込むことも多いので、私は自分自身も細心の注意を払いながら、生徒の皆さんにも体調管理を呼び掛けています。

西川田教室の近隣にある中学校では、定期テストが約1か月後に迫って来ました。

自分の学力と併せて、体調管理もしっかりと行い、万全の状態で本番に挑んでもらえるよう、西川田教室では、生徒の皆さんを全力でサポートさせて頂きます。

5月24日(月)からは、各中学校対応の「定期テスト対策特別授業」もスタート、6月5日(土)には、「理社暗記会」も実施いたします。

また、西川田教室では、無料で体験授業をお受け頂くことが可能です。

http://sinkohseminar.com/inquiry/

少しでも気になった方は、お気軽にお問い合わせ下さいね。

私の選んだ4冊

こんにちは、西川田教室の山城です。

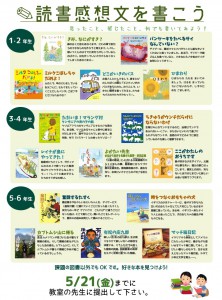

西川田教室では、小学生塾生を対象に、年に4回、読書感想文に取り組むイベントを無償で開催しています。

今回の5/21(金)提出の読書感想文イベントは、今年度初めての開催となります。

今年度から、学校で出題される問題やひいては高校入試の問題は、1問ずつの文章量がかなり増えます。

そういった出題傾向の変化により、科目に関係なく 読解力 、国語力 、 問題解決能力 が、より一層求められることとなります。

読書感想文を書く上で大切なことは、文章を読み「どの場面で、どういった気持ちになったか」、「何を感じたか」を文字に起こすことです。

そうすることによって、本の中に書かれている状況や登場人物の気持ちが、自分の中でも整理されます。

自分の気付きを文字にすることによって、登場人物の立場や気持ちが理解できるようになったり、文章の作者や出題者の意図を読み取る感性が磨かれるでしょう。

もし書き方が分からない時は、西川田教室では先生が「どう書けば良いか」、「何に注目して書けばいいか」を懇切丁寧に教えてくれますので、安心して、のびのびと書いてもらえると嬉しいです。

また、私も「生徒のみんなに書いて来てくれるのなら、自分も何か読んで書いてみよう」と考え、普段の読書で手にする機会の少ない小学1,2年生向けの本を4冊ほど読みました。

色々な本を手に取りながら、1時間かけて選定した4冊です。

大人の私が読んでも、意外にも胸の奥にグサッと突き刺さるような言葉や表現が散りばめられていて、とても考えさせられる内容でした。

私の読書感想については、教室で生徒にお話したりもしているので、塾生でない方も西川田教室の雰囲気を覗きに来がてら、是非遊びにいらしてみて下さいね。

読書感想文の書き方・普段の勉強方法のご相談、学習分析報告付きの無料体験授業やご入塾のご相談なども、ご一緒にお受けできます。

http://sinkohseminar.com/inquiry/

↑こちらから事前にご連絡頂ければ、お時間などもご相談させて頂けますよ。

どんな些細なお問い合わせでも親身になって伺いますのでいつでもご相談下さいね。

ゴールデンウィークが終われば

こんにちは、西川田教室の山城です。

今日から5月ですね。

繰り返しのお知らせとなりますが、進光ゼミナールはゴールデンウィークの間、休塾とさせて頂いております。

休塾期間は、以下の通りです。

【休塾期間】

2021年4月29日〜2021年5月5日

中学生は、ゴールデンウィークが終われば、6月にいよいよ、今年度初めての定期テストが待っています。

今後も西川田教室では、定期テスト対策授業など、様々な学習イベントのお知らせも企画していますので、楽しみにしておいて下さいね。

進光ゼミナール西川田教室では、ご入塾や無料体験授業のご相談をお受けしております。

http://sinkohseminar.com/inquiry/

どんな些細なお問い合わせでも親身になって伺いますのでいつでもご相談下さいね。